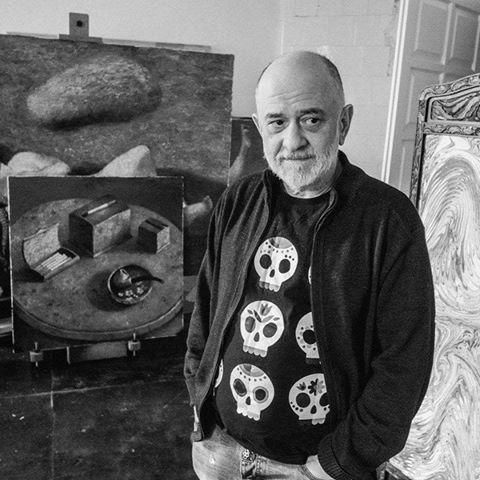

Интервью началось задолго до того, как включили диктофон, утренним летним проливным дождём. Это несколько отсрочило начало. Когда же мы с Василисой вышли на встречу с Александром из прохладного сумрака музейной библиотеки в солнечный переулок Ляпунова, на крыльце нас встретила Тамара Алексеевна – самый частый гость музея и к тому же соседка. Протягивая нам крохотного розового игрушечного пупсика, который возник в поле нашего зрения так же внезапно, как в картинах Александра Ройтбурда возникают гусары, улитки, дирижабли, кардиналы и даже панголин, пожилая женщина попросила его помыть. Что восьмилетний Арман, сын Василисы, с радостью и исполнил. Покончив с омовением и короткой нравоучительной беседой Тамары Алексеевны и Армана на английском языке, мы продолжили путь к интервью с Александром. Выбирая место потише, в симметричном уюте музейного двора, и провожая взглядом милую девушку с очаровательным пушистым абрикосового цвета кроликом на руках, мы присели на скамью. Благоухание зелени после дождя, ещё мокрый асфальт, геометрия стриженного буксика, яркие пятна розария и колоннада дворца Нарышкиных создавали ощущение покоя. Довершило уже и без того необычное начало интервью огромная улитка, которая выставив рожки, задумчиво ползла к нашей скамейке. Её заметил Арман. И присев с ним на корточки, мы стали свидетелями настоящего нашествия улиток. Большие, маленькие и средние они окружали нас, заставляя поверить в то, что мы – всего лишь герои ещё ненаписанных картин Александра.

Вопрос, составляющий, собственно суть всей беседы: что Вас ведет по жизни и как получается, что Вы всегда в авангарде событий искусства. Галерея Марата Гельмана, то, что происходит сейчас, почему Вы всегда оказываетесь в самом горниле художественной жизни?

– Во-первых, я не иду туда, где мне не интересно. А во-вторых, если мне не хватает гущи событий, я ее создаю. А, иначе, зачем такое скучное существование?

Ваши взгляды как художника, как мыслителя, какие литературные произведения и какие художники на Вас повлияли. Я понимаю, что это риторический вопрос (Александр возмущается).

– Меня все сформировало. Родители как раз не очень, потому что они были инженерами и не хотели, чтобы у меня была странная профессия. Среда тоже особо интеллигентной не была. Хотя то, что тогда считалось не особо интеллигентно, то сейчас, наверное, считается рафинированным. Но наша семья никогда не принадлежала к каким-то богемным кругам.

Тем не менее, Вы часто говорите и о национальной украинской культуре, классической культуре, притом это все на повышенном нерве. Вы как-то острее чувствуете, чем обычный, скажем, «советский» человек.

– Давно перестал себя чувствовать простым советским человеком (смеется). Начнем с того, что советскую власть в доме особо никогда не любили по многим причинам. А что касается того, что когда я начал понимать что-то в искусстве, то официальное искусство начало вызывать у меня раздражение. Лет с 12 я уже понимал, что те картины, которые «взрослые дяди» рисуют – это «некрасивые картины». Были книжки какие-то, где ругали искусство Запада. Мне нравилось больше то, что ругают, чем то, что хвалили.

Для этого нужно было видеть то, что ругают. Были ведь книги, которые издавались в Болгарии: был Ван Гог, Сезанн, был Лившиц. И, наоборот, на последних страницах учебника русского языка можно увидеть было, например, «Мокрую террасу» Герасимова, «Бурлаки на волге».

– Был в начальных классах учебник по русской литературе, который назывался – «Родная речь». На обложках там были Шишкин, Айвазовский, Левитан. И внутри какие-то картинки с описаниями – «Грачи прилетели», «Тройка» Перова. Это мне надоело еще в детстве. Вообще, к воспоминаниям о детстве я сейчас как-то не готов…

Хорошо, чем тогда отличается, по Вашему мнению, человек умный от мудрого?

– Мудрый, наверное, больше умеет молчать.

Подойти к интервью с Вами, это чрезвычайно сложно. С одной стороны, Вы человек совершенно понятный и вопросов вроде бы никаких нет. На любой вопрос и самому можно прийти к ответу. Вы совершенно публичный на страницах в социальных сетях, все предельно ясно и понятно пишете и если, более менее внимательно отслеживать, то по большому счету вопросов никаких не возникает. Поэтому сама по себе идея интервью, она абсурдна. По большому счету спрашивать не о чем.

– Отлично.

Единственным мотивом, который бы побудил узнать еще что-то, это все-таки найти истоки. Потому, что это то, что ведет каждого человека – какие-то первые впечатления.

– При чем здесь какие-то мои юношеские озарения. Человек каждые 7 лет меняется биологически на клеточном уровне.

Наоборот, та монада, которая дана человеку от рождения, она ведет, она заложена изначально, она по большому счету является ядром.

– Я раньше очень любил котлетки, потом ненавидел котлетки, а теперь опять люблю котлетки. Это же тоже монада (улыбается), которая изначально человека подстраивает в какой-то ряд, любит он или нет. Тоже самое – гречневая каша.

- Художник должен работать в просторной светлой мастерской – метров 200, с окном на северо-запад; там должно быть много антикварной мебели и три – четыре женщины в шальварах, с обнаженной грудью, которые должны разносить подносы с фруктами и вином. К сожалению, не все из этого достигнуто.

Вы сейчас в таком возрасте находитесь, что только в этом возрасте считается, что мужчина наконец-то повзрослел и может мыслить трезво. Как Вы себя чувствуете именно сегодня.

– Слава Богу. Не люблю мыслить трезво. Поэтому каждый день стараюсь выпить бутылку вина.

Вы можете сказать, что Вы восточный человек.

– Нет.

В Вас гармонично сочетаются анархистские идеи с восточным мироощущением.

– Я много книжек прочел (отвечает с сарказмом). Чтобы цитировать, нужно прочесть. Чтобы прочесть, нужно захотеть понять и прочувствовать. Я, конечно, может и европейский человек, с элементами восточной диалектики, но не мистики, которой я не люблю.

А можно сказать, что современное искусство приближается к такой же форме понимания мира.

– Современное искусство очень разное – где-то отдаляется, где-то приближается. Знаете, я до сих пор, как-то не совсем отличаю то, что сейчас называют метамодерном от того, что тогда называли постмодерном. То, каким рисуется постмодерн, он не совсем совпадает с тем, как в этом находились мы. Ему приписывается такая тотально уничтожающая ирония, которая была только одним из инструментариев. Просто очевидно: философам и культурологам нужно очередной раз поднять какой-то дискурс вокруг парадигмы. Это как у нас сначала был социализм, а потом коммунизм не настал и пришлось придумать развитой социализм. Помните, сначала в Советском Союзе победила официально социалистическая революция, потом оказалось, что он – социализм, победил полностью, потом – полностью и окончательно, и наконец стал… развитым. Рай как был где- то там трансцендентным в коммунизме, так и остался.

Такая придуманная мифология?

– Видимо жизнь заставила. Скорее всего, сконструированная парадигма, которая несколько мифологизирована прошлым, сделав из него то, что необходимо поддержать следующей парадигмой, пришедшей на смену. Я же говорю, что если Одесский облсовет большинством голосов введет метамодерн на территории Одесской области, то я подчинюсь.

Как быть с тем, что как утверждают искусствоведы, есть синусоидное движение развития искусства, которое предполагает смену идеалистического взгляда в искусстве, некоторым консерватизмом.

– Все было хорошо, века так до 19-го или даже середины 20-го. Когда вдруг выяснилось, что одновременно искусство развивается во всех направлениях, что какие-то движущие его идеи возникают во всех спектрах и поэтому отстроить это в какую-то генеральную линию уже невозможно. Даже если не учитывать того, что сегодня живет и активно работает одновременно несколько поколений художников, находящихся в актуальном контексте и совершенно не корреспондирующих друг с другом. Чего во времена ренессанса, например, не было. Сегодня это принимает такой радикально разветвленный характер.

Может это просто связано с тем, что мы не отдалились от современности и нам сложно увидеть эти витки?

– Я к ней никогда не приближался, к этой современности. Я живу где-то так в первой трети 20-го века и хорошо себя чувствую.

Но тот период был менее интеллектуализированным.

– Я не знаю, насколько я интеллектуализирован, но через 2 года, после того как я начал рисовать картинки и выставлять их на выставки, Константин Акинша написал такую статью «Венок на могилу украинского постмодернизма» (тогда же он и был похоронен), где каждому художнику был приписан грех. Вот мне был приписан грех интеллектуализма. Так что, наверное, это мой личный недостаток, и я больше не буду.

Я думаю, что это не грех и не недостаток, а это особенность времени, которое Вы чувствуете, потому что разбухание информации, которое происходит последние 50 лет, просто неизбежно влияет на сознание художника. А Вы вынуждены находиться в гуще событий либо создавать эту гущу событий.

– Я, наверное, интеллектуальней, чем тот художник, который последние 10 лет думает как он напишет яблоки на фоне тряпки. Но в принципе, особо интеллектуалом я себя не считаю.

В Ваших работах действительно много метафор.

– Это не метафоры. Метафора – это перенос смысла. Появление каких-то элементов в моих работах не является продуманным переносом смысла, оно носит хаотичный характер.

Это не метафора, искусственно созданная, а это просто способ смотрения, т.е. Вы так видите.

– Вот да, «я художник, я так вижу». Недавно, мне посоветовали так отвечать на все вопросы. Мне даже нравится. Я давно знал эту фразу, но как-то неудобно было ее применять.

Получается такое поэтическое смотрение на мир. Если Вы рисуете гусаров в современном мире, соответственно Вы какого-то человека увидели как гусара. И это породило такую форму смотрения.

– Почему? Я сначала увидел картинку. Потом мне не понравился мундир, я его заменил. Я нарисовал другую голову, а потом я привел его на пляж, а потом я понял, что там не хватает дирижабля, потом захотелось голую женщину. Это конструктор – я конструирую реальность из разнородных каких-то компонентов. Не для того, чтобы это был синтез, который является символом либо метафорой, либо каким-то поэтическим единством. Да это все разорвано. Разорванный мир.Сконструированный и разорванный.

Вы в начале эту картинку видите или в процессе ее формирования на холсте?

– Обычно я делаю эскизы. Роюсь в визуальном мусоре интернета. А потом, что-то доснимаю, додумываю, а иногда что то дорисовываю.

Вначале есть эскиз, который из осколков слеплен?

– Ну да, эскиз. И когда оно склеивается, то получается работа.

А вдохновляет кто больше всего?

– Муза. Прилетает голая женщина на крыльях и говорит: «Я Муза! Доброе утро!» И начинает летать.

А женщина Муза? Она есть?

– Ну, конечно. Только тогда, когда приходит Муза, наступает вдохновение, и только тогда художник создает бессмертные работы. Это же всегда так. Иначе не бывает. Все об этом говорят.

Мне интересен момент рождения этих образов, вот тот же «Влюбленный матрос». Откуда он взялся? Почему именно матрос? Почему у него такая шапочка? Это нужно было увидеть?

- У меня была серия «День влюбленных», где они все у меня были без лиц, в том числе и матросы, но с некоторыми атрибутами. Солдат был с саблей, матрос в шапочке. Шапочка скорее происходит из эстетики ресторана «Болеро», который был в Одессе на Соборной площади в 90-х годах, где все официанты были в таких шапочках и наконец-то из детских воспоминаний о приходе в Одессу французского эсминца. Но она была без черт лица. А потом, дальше, был заказ. И человек захотел эту работу, но он захотел, чтобы было лицо. Я подарил влюбленному матросу влюбленное лицо и получилось лучше.

Действительно получилось лучше. Он как-то живее.

– Ну, конечно, с носом и глазами человек всегда живее, чем без глаз и носа.

Вас вдохновляют на написание тех или иных образов какие-то внешние события?

– Иногда да.

То, что происходит в мире, оно как-то трансформируется?

– Очень редко.

Значит это больше создание мира, чем отражение?

– Да.

Вы свои работы разделяете на лучшие и худшие, на любимые?

– Нет, у меня все лучшие и все любимые.

Вы чувствуете себя вот каким-то Демиургом, когда создаете образы?

– Я просто прихожу и отдыхаю от этого Музея. Переключаюсь на какой-то совершенно другой режим существования и чувствования. Где никого не нужно уговаривать открыть архив или подписать калькуляцию на магнитики.

Как у каких-то людей процесс чтения, когда человек уходит в параллельную реальность, так у Вас процесс рисования?

– Как говорил Карл Маркс, отдых – это смена видов деятельности.

Вам просто нравится наносить краску на холст?

– Физически да, это медитация.

Это было всегда?

– А зачем бы я тогда этим занимался. Я привык уже за столько лет. В прошлом году этого было много. А сейчас этого наоборот не хватает.

А чем можно заменить, но чем-то равноценным?

– Я пить люблю. Я пью с удовольствием. И еще много разных земных радостей (улыбается).

Например?

– Потом расскажу…

Чтобы создавать нагора миры – это нужно постоянно их в себе вычленять. Вы же каждую неделю создаете новую работу?

– Я как-то меньше стал писать. Видимо какое-то выгорание произошло. Но думаю, включится второе дыхание. Просто работы больше, чем когда-либо. Вот в прошлом году у меня был рекордный год по количеству работ, я написал больше работ, чем когда-либо. Потому что я шел и доказывал себе, что я художник. Сейчас появились какие-то вещи, которые сильно надоели. Одна мысль о которых, просто вгоняет в какую-то апатию.

Что бы Вас вдохновило сейчас?

– Не знаю, это само пройдет.

Но есть такие мысли, что нужно торопиться?

– Я надеюсь еще пожить. Но в принципе даже если я завтра умру, это достаточно… Получается, в искусстве как в любви, нужно каждый раз себе доказывать, что ты художник?

– В тех условиях, в которых был прошлый год прожит, то приходилось бороться за художника в себе. Даже не политические, а вот эти интриги – тупые, мелочные и примитивные…

Получается художника в себе нужно все время защищать, чтобы он оставался на плаву?

– Художник должен работать в просторной светлой мастерской – метров 200, с окном на северо-запад; там должно быть много антикварной мебели и три – четыре женщины в шальварах, с обнаженной грудью, которые должны разносить подносы с фруктами и вином. К сожалению не все из этого достигнуто.

Мы теперь знаем поставленную задачу – как Ройтбурда вдохновить.

– У меня в мастерской, к сожалению, окна на запад, поэтому после обеда работать сложно.

А тепличные условия вообще существовали когда – нибудь у художника внутри Вас?

– Внутри меня? Знаете, когда у меня появился первый самостоятельный подвал в 35 квадратных метров, я считал, что это очень круто, что у меня есть настоящая мастерская. Сейчас, наверное, у меня запросы выросли. Но то, что у меня есть, мне пока хватает.

А он капризный – этот художник внутри Вас?

– Нет.

Наверное, если бы Вы были капризным, у Вас были бы и натурщицы, и мастерская в 200 метров.

– Я же дома с женой живу, какие же натурщицы (смеется).

Ну а как же Роден?

– Хорошо жил старик Роден (ухмыляется).

Ему это не мешало нисколько иметь и натурщиц и не одну мастерскую.

– Ну, видимо у него было денег побольше. Видимо, в том Музее, где он работал директором, была больше зарплата.

Это все-таки подвиг, стать директором, при том, что ты художник, начать делить себя с общественной работой, нужно понимать, что ты не просто художник, что ты немножко больше. Потому что просто художник на такое бы не пошел.

– Поэт в России больше, чем поэт, как сказал Евтушенко. Но, а когда ему исполнилось лет 75, то в какой-то газете статью к его юбилею назвали: «Поэт в России меньше, чем поэт». Так что еще неизвестно, что чем кончится.

Говоря высокопарно, Вы чувствуете ответственность, за то, что происходит.

– Я не отвечаю за то, что происходит в искусстве. Но как тот, кто взял на себя ответственность за вот этот конкретный участок, я чувствую, что я должен, и не имею права уйти. А искусство, я с ним в таких отношениях, что в нем может что-то происходить, а что-то может происходить на моей территории, где я занимаюсь искусством. Для меня принцип личного удовольствия важнее, чем долг перед искусством.

Когда Вы отвечаете, все становится на свои места.

– Я же правду говорю. Искусство – это мой образ жизни.

Процессы, которые происходят за пределами мастерской, это что-то очень наносное и искусственное

– До определенного времени это главный стимул, но до определенного момента. А потом это уже не важно.

Это было важно, скажем, в 2000-е, в 90-е?

– В 90-е.

Так может это и есть граница между постмодерном и метамодерном. Когда искусство ушло от эпатажа и ушло в какое-то такое внутреннее созерцание?

– Нельзя сказать, что то, что тогда называли постмодерном, было сплошным эпатажем, и не было «внутреннего созерцания».

Было, но оно требовало внешних проявлений. Это было необходимо – о себе заявить. Разве нет?

– Нет, было тончайшее нежнейшее, если говорить об Украине. Гнилицкий, который был абсолютно созерцателен, и такой интроверт. Художники все всегда разные. И нельзя говорить, что сегодня мы все занялись созерцанием, всем по созерцанию пятерка, завтра мы все займемся эпатажем. Это разные стратегии.

А нет ощущения, что сами 90-е годы предполагали громкую реакцию? Само по себе время было более надрывное.

– Это у нас, наверное, здесь. 90-е годы были вообще утверждением других принципов бытования искусства. В большом мире как-то с этим было все уже понятно.

На постсоветском пространстве все немножко на 50 лет запаздывает.

– Нет, оно не запаздывает, дело в том, что один и тот же жест, одно и тоже высказывание, в большом мире и здесь будут по-разному интерпретированы.

Александр, у Вас есть молодые художники, которым Вы покровительствуете?

– Я никому не покровительствую. Но работы некоторых художников недавно купил. Полина Вербицкая, я ее для себя открыл еще в феврале, когда у нее была выставка в галерее «Карась», интересная художница. Одесситка Инна Хасилева. Нину Мурашкину я давно знаю, она давно заметная фигура в украинском искусстве.

Ой, ну давайте на этой трогательной ноте закончим.

Искусствовед Вера Фенелонова и Василиса для ART CHILI

#artchili #журналобискусстве #александрройтбруд #интервьюсхудожником #толькослюбовью